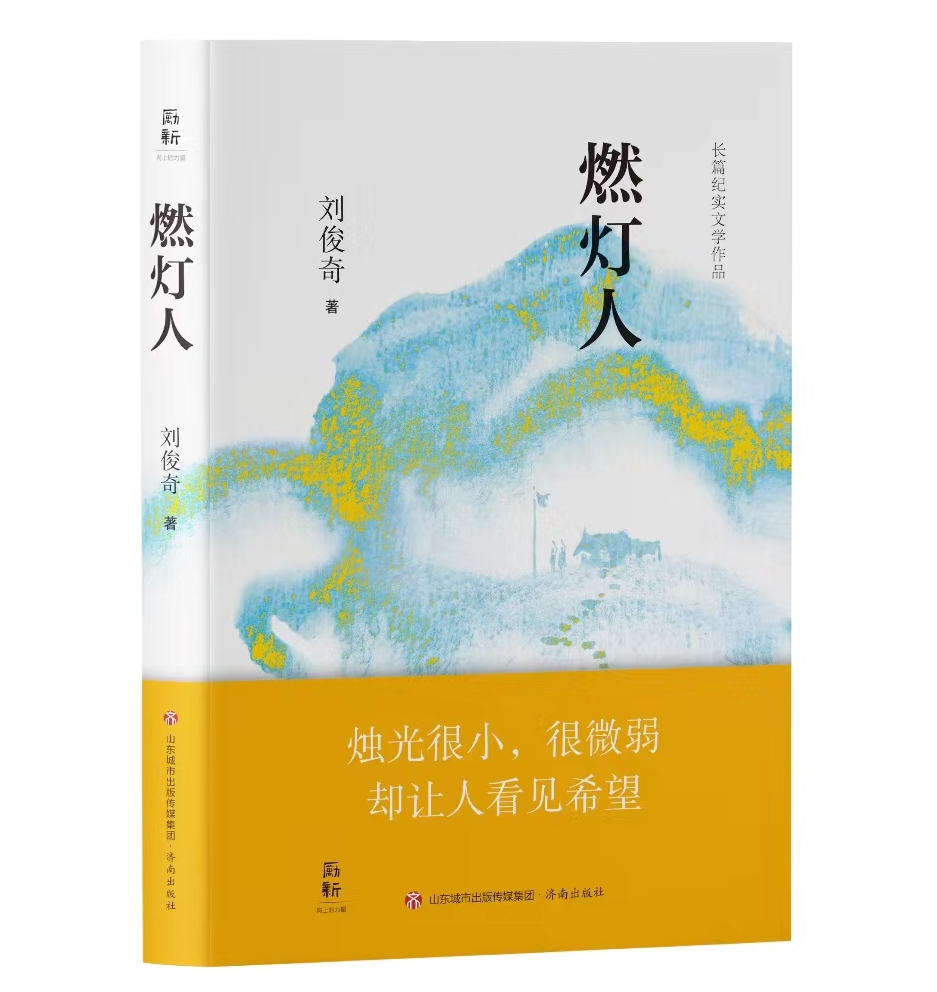

媒体荐书 |《燃灯人》背后的故事

燃灯人

刘俊奇 著

↑点击上方图片购买↑

文|刘俊奇

2023年7月,我的长篇纪实文学作品《燃灯人》由济南出版社出版。读者朋友在被主人公李振华的事迹所感动,对作品给予肯定并表示祝贺的时候,很难想象我创作这部作品所经历的心路历程。

非同寻常的采访对象

最早知道李振华的名字和他的故事,是在2002年第二期《人物》杂志上。开卷首篇,《蒙山沂水当铭记》这样的标题便深深地吸引了我的目光。

《人物》杂志被誉为“当代史记”,由国家权威出版机构——人民出版社主办,入选作品锚定当代中国有重大影响力的人物。沂蒙这片红色热土涌现出的英模数不胜数,让蒙山沂水应当铭记的是怎样一位人物?作为一个沂蒙山人,我对这篇文章充满了好奇。

作品讲述了17岁的南京青年大学生李振华到沂蒙山支教的半个多世纪教书育人,以无涯大爱改变了无数孩子们命运的感人故事。这本刊物我珍藏至今。

第一次采访李振华,是2012年秋天。那时,我担任中国老年大学协会会刊——《老年教育》杂志的社长、总编辑。我想从自己的视角,向人们展示一位“老有所为”的时代楷模。

李振华事迹展厅一幅幅珍贵的图片、展柜里的老粗布棉衣和小马灯等实物、可以用“海量”形容的报道李振华事迹的各种报刊,还有那一面面饱含老区人民深情的锦旗让我震撼不已。正是这次采访,我萌生了以文学的形式展示李振华故事的想法。

开始实施这个计划是在我退休之后。有了充裕的时间,我多次去沂源与李老师同吃同住,陪他一起参加社会公益活动,下乡看望学生,走访孤寡老人等,与他进行深度交流,感受他的日常工作和生活,感受他的一言一行和所思所想,体味他的崇高精神境界。

李振华老师的相貌、身高,包括他温和与慈善的性情,和我的父亲有许多相似之处,和他在一起那么的亲切、默契。

2016年6月,我和女儿创作的电影文学剧本《大山里的梦》发表在《电影文学》杂志第12期。我感觉这样的剧本难以全方位展示李振华卓尔不凡的人生,便决定写一部长篇纪实文学。

李老师得知我的想法后,很委婉地告诉我,写他的书已经有五六本,我就不要再写了。

那时候,我已经积累了比较多的素材,查阅了大量历史资料,基本捋顺了创作思路,包括我对学校教育工作的思考。

李老师却对我的执着表现出一种冷漠。他说,过去给他写书的那些人,大都采访了大半年时间,该说的我都说过了。你如果一定要写,看这几本书就可以了。这明摆着是拒绝采访。

他这样的态度让我十分困惑:是不是我的采访占用了他太多的时间,打扰了他的工作和日常生活,还是别的什么原因?

李老师很委婉地告诉我,你也是不小的年纪了,写一本书多么累啊!再说了,出书需要花钱,钱从哪里来?就像你写我的电影剧本,人家让你帮助筹集拍摄资金,你怎么办?无论是花你自己的钱,还是找别人资助,这样都不可以。

某影视公司想拍摄剧本《大山里的梦》,因为资金不到位,暂时搁置在那里了。我曾经说过的一句话“真想把房子卖了拍这个电影”,在他的心里留下了阴影。

担心花钱,是李老师最真实的想法。我告诉他,一本书如果写得好,有良好的社会效益,出版社是不会让作者自掏腰包的。

我从他的神情看得出,这样的说法并没有完全打消他的顾虑。

有一次,我在电话里向李老师核实一个故事情节,无意中说到我正在某地疗养,这让他十分担心,执意要去看我,任凭我一再解释是正常的健康疗养,不必担心。他去看我的那天,恰巧听见了我和朋友说自己的创作感受,“几乎每一天,我的电脑前都堆满了沾满泪水的纸巾”,这更增添了李老师的担忧:你这样不行,这么动感情,会影响身体健康,你一定不能再写了!

《燃灯人》的创作过程中,我还面临着许多的“不能写”——特别是那些在李振华看来比较敏感的故事和话题,诸如作品中写到的某媒体采访时拉广告的事,某地医院的医风医德问题,甚至是书中涉及的某个学生或者家长的疾病等等,他都要担心会不会给当事人带来不好的影响,一定不要写到书里。

李振华时时、事事都在为别人着想。每一次和李振华老师在一起,每一次的思想交流,都让我感觉到心灵的震撼。我也曾经与许多采访过李振华的朋友交流,他们同样发出“高山仰止”的感慨。

走进一个人的精神世界

面对记者的采访,多少人侃侃而谈,李振华却是例外。他从不主动讲述自己的故事,总是问一句答一句,甚至“顾左右而言他”。

有一次我问到他,帮助别人用钱最多的一次是多少。他没有回答,而是讲起了故事:沂源有个老乡从摆地摊烙煎饼卖煎饼起步,一步步发展起来。他致富不忘乡亲,帮助身边的群众共同富裕,帮扶困难户和孤寡老人,县城的环卫工免费在他的店里用餐。有一天李振华正在与老板说话,一个环卫工吃完饭匆匆地离开了,老板连忙吩咐妻子包上一些煎饼,追过去给环卫工带走。原来,这个人的老伴去世了,生活很不方便,煎饼是留给他晚上吃的。

李振华还给我讲过一个有残疾的环卫工如何敬业、如何孝敬老人的故事。他不止一次地告诉我,在沂蒙山的半个多世纪里,每一天都被身边的榜样感染和感动着,自己做的一点事情真的不值一提。

在与李老师的近距离接触中,我努力走进他的内心世界,学习、理解他的思维方式,设身处地体味他在沂蒙山所做的一切。陪同他看望孤寡老人,我也会留下一些钱,寻找一种感觉,努力让自己“成为他”。唯有如此才可能写出一个丰满、真实、可亲可信的李振华。

我曾经独自来到博山的八陡火车站,沿着李振华当年走过的路线,从八陡到县城,再到韩旺,想象和体味当年17岁的他在那个寒冷的冬天徒步翻山越岭的感受,想象他可能遇到的各种困难;我也曾来到山区废弃的石灰窑,流连在风景如画的红水河畔,与当地的乡亲们交流着当年的生活,让作品中相关描述真实准确,与时代相符。书中的歇后语“李振华坐的席——怪得劲”,就是这样得到的。

作品中有这样一个情节。李振华在韩旺小学时,与他一起住的一个学生有遗尿症,李振华因此需要经常晒被子。遇到阴雨天,他便睡在尿湿的那一边,用自己的身体把被子暖干。这件事情被村子里的耿玉兰大娘知道了,便教给他一个方法:把灶膛里的草木灰装在两个布袋里,放在湿被子的正反面,然后用脚反复踩,就可以把尿窝吸干,李振华从此摆脱了睡“尿窝”之苦。

李振华对山里孩子们的爱,父老乡亲对李振华的爱,一切都如此真实与暖心。

在李振华老师审读《燃灯人》书稿期间,我与他的学生张文强保持着密切联系。有一天张文强告诉我,这几天李老师情绪很低沉,把父母的照片都找了出来摆在那里,默默地掉泪。我连忙问怎么回事,张文强说,他读到“深藏心底的愧疚”这一章了。

有人说,在父母面前,李振华不是一个称职的儿子,来沂蒙山支教的几十年里,他待在父母身边的日子屈指可数。1980年高考前,父亲从患病到去世,三封加急电报没有把他唤回去;在妻子面前,李振华不是一个称职的丈夫,三个儿女出生时他都不在身边,孩子在上中学之前,都是妻子一个人带大;在子女面前,李振华不是一个称职的父亲,他舍小家顾大家,几乎把所有的爱和时间,把自己的大部分工资,都给了山里的孩子。

一心一意改变山里的孩子们的命运,为了这样的目标,李振华一辈子矢志不渝。

我看过媒体记者采访李振华的视频,每当被问及父母、子女方面的话题,李振华或者泣不成声,或者沉默不语。他的内心深处有着太多的愧疚和痛苦。

今天谈起这些话题,有多少人表示难以理解,特别是李振华让儿子放弃高考,替他回南京照顾病中的父亲。

《燃灯人》中引用李振华父亲临终前说过的话,对李振华的这种境界作了诠释:“爱自己孩子的是人,因为这天经地义,每一个父母都可以做得到;而能够爱别人孩子的是神,因为能够做到这一点的寥寥无几,咱们应该为振华骄傲啊!”

谈起李振华对父母的孝,有人认为他留下了太多遗憾。关于这个话题,我曾经与他进行过探讨。

李老师看过我的散文《假如有来生》,我在文章引用的《孝经》“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”,他感同身受——从孝敬父母开始,认真为国家做事,让父母以儿女的成就而自豪,是人生最大的孝。李振华告诉我,他忘不了母亲从南京来沂源时,看着他在人民大会堂与党和国家领导人合影的欣慰;还有父亲说过的那句话——“振华对得起我为他起的这个名字了,儿子让我们在大半辈子里都感到荣耀”,给了他精神上的慰藉与激励。

所有这些都不是我杜撰出来的。相信每一个走进李振华内心世界的人都会被他感动感染,灵魂都会得以净化。

一个奉献的家庭群体

韩旺中学校园矗立的李振华的半身雕像,向人们昭示着沂蒙人对他的爱戴与景仰。今天的他被誉为“活着的雕像”。

在一次次的采访中,我却看到了李振华光鲜与荣耀的背后,他的父母、妻子和子女们在半个多世纪里默默无闻的奉献与付出,他们完全有资格与李振华组成群雕,供人瞻仰。

新中国成立之初,父母支持刚刚17岁的儿子到贫穷与落后的沂蒙山区支教。他们省吃俭用,一次次给儿子寄去粮票甚至是大米,父亲却因为营养不良患上水肿病;在漫长的岁月里,父母忍受着孤单寂寞与对儿子的思念,相濡以沫,从不抱怨。为了让儿子安心工作,时年83岁的母亲毅然决然随儿子到北方的沂蒙山生活。她那么理解儿子,曾经偏瘫的她为了给儿子省下两张火车票钱,执意搭乘从沂源去南京送货的黄河牌大卡车,千里迢迢来到北方,临行时带上了寿衣,就没有打算再回到故乡。经历一路的颠簸与“水土不服”,老人到沂源半年多时间便离开了这个世界。这个故事让多少人扼腕叹息。

李振华的妻子,同为教师的杨朝清,也是一位默默无闻的奉献者。担任小学校长的她一直工作在最偏僻的乡村学校,与丈夫两地分居的28年里,独自承担着抚养孩子、照顾老人的责任。因为李振华把大部分的钱用于帮助生活困难家庭的学生,在许多年里,她几乎是用一个人的工资抚养着三个儿女,还要挤出一些钱资助学生,接济需要帮助的乡亲们,自己连一件换洗的衬衣也舍不得买。

李振华的三个儿女同样作出了牺牲与奉献。大儿子李东峰高中毕业时只有17岁,他本可以再复读一年,参加恢复高考制度后的全国第一次招生考试,然而他却选择了就业,为的是减轻父母经济负担;二儿子李东伟替父亲去南京照顾病重的爷爷,顾全大局,放弃高考,成为县化肥厂的工人并很快在企业改制中下了岗。

平日里,父亲对他们兄妹在生活、学习等方面的要求十分严格,这种严格近乎苛刻。与此形成鲜明对照的,是父亲对山里孩子无微不至的爱。在女儿杨海英的记忆中,父亲总是那么忙,常常一个月才回家一次;母亲一直都工作在最偏僻落后的乡村学校,两个哥哥在断奶后就被送到姥姥家,直到上小学才回到母亲身边。杨海英出生后因为没有人照看,母亲每次上课都是先把她哄睡了,锁在家里。她从母亲的同事那里得知,有一次她睡醒了见不到妈妈,哭着在床上爬来爬去,结果掉到地上,不知道哭了多久,滚到床底下又睡着了。她五岁的时候,就跟着母亲上了小学。在她的印象中,需要爸妈帮助的学生和乡亲们总是那么多,家里的日子连农民家庭都不如,五分钱一根的冰棍都不舍得吃。为了帮衬父母,高中毕业时只有15岁的她本来应该继续复习考大学,却选择了就业,因为年龄不够而虚报了两岁,去了一家缫丝厂。她清楚记得,第一个月的学徒工工资20元,她一分不少交到母亲手里时,母亲泪流满面,因为家里实在是太穷了。

李振华的孩子们曾经非常不理解自己的父亲,甚至产生过逆反心理,盼着早一点长大离开这个家庭,远走高飞。他们也曾经有两次机会能够离开这里,回到故乡南京,或者到舅舅工作的省城济南去上学和生活:一次是二十世纪六七十年代,对外地教师“一鞭赶”,不回南京就会被取消城镇户口;一次是南京的爷爷去世,奶奶偏瘫。县有关部门把他们家回南京的所有手续都办妥了,却因为父亲舍不得离开这里,自此失去了进城的机会。

《燃灯人》中,我通过李振华的女儿杨海英到沂南县马牧池参观红嫂纪念馆,讲解员对战争年代军民鱼水情的讲述,还有杨海英小时候看露天电影的故事,写她最终理解了父亲,懂得了父亲为什么对沂蒙山一往情深,一辈子在这里无私奉献。

西服里榨出的“小”

2021年10月24日上午,我突然接到李振华老师的电话,说他第二天来济南参加山东省第十三届人代会第六次会议,因为会议要求与会者一律着正装,而他去市里报到时穿的是便装。如果我有中山装,希望能够借他穿几天。

难得有这样一次为李老师做事的机会,我欣然应允。

其实我家里也没有中山装,何况因为身高和体型的差异,我的衣服李振华老师穿着肯定瘦,之所以立刻答应了下来,是想借此机会给他买一身新衣服。我为李老师给予的这样一次机会兴奋不已。

我马不停蹄跑了三个大型商场十几个高档服装摊位,问到中山装,几乎所有的商户都摇头。只有一个柜台的人告诉我,他们可以量体定做,但最快也需要三天时间。省人代会明天开幕,毫无疑问,定做服装来不及。那一刻,我有一种沮丧的感觉,本来想对李老师表达心意,眼睁睁就要落空。

既然买不到,那就借吧。电话问了四五个身高、体型与李老师差不多的朋友,得到的回答基本上一致:见过中山装,却没有没有穿过中山装。我只能如实向李老师说明情况,如果找不到中山装,可不可以买西服。

李老师说可以,但一定拣价钱最便宜的,六七十块钱就行。他反复嘱咐不要买裤子,因为是坐着开会,不会有人留意。

我听出了他的话外音——最好是不要花钱。

这就好办了。我从自己的西服中找出来一件,那是三十多年前一个冬天买的,因为有些肥大,所以一直挂在衣柜里。我赶紧给已经到达济南的李老师去电话。得知我没有花钱买衣服,他的声音十分愉悦。既然穿西装,自然少不了衬衣和领带,家里有一件衬衣,型号也适合李老师,可喜的是还带着包装;领带准备了三条不同颜色的,可以由李老师任意挑选。我赶紧骑上自行车,来到离家不远的山东大厦。

此刻,李振华老师已经等候在大厦入口的隔离栅栏的内侧。

因为疫情和重要会议,山东大厦对外严格封闭。我走过长长的回字形栅栏通道,按照安保人员的示意,把装有衣物的袋子放在一个平台上,并按照要求迅速离开那个位置。我只能用目光和手势与站在不远处的李老师作简短交流。

走出了大厦的警戒线,推起了自行车准备离开的时候,我看见李老师依然站在那里,微风中的他默默地向我挥手致意。

晚霞的映衬下,老人家身上的那件衣服不知道穿了多少年,已经褪色的便装泛着金色的光晕。已经八十五岁的他腰背已经不再挺拔,有些凉意的晚风中,隐隐传来他关切的嘱咐声——骑车子慢着点啊!

一股热流顿时涌上心头。不知道为什么,我突然想起了鲁迅先生的名作《一件小事》。小说中的那个“我”与人力车夫,我和李振华老师;小说中的皮袍与我刚刚给李老师送去的西装。我仿佛看见了鲁迅先生文章中描述的那个“小”,从我刚刚送给李老师的西服之中被“榨”了出来,此刻正如影相随,在我的面前蹦蹦跳跳。顷刻间,想起了与李老师的许多往事,感觉到了一股燥热在心头弥漫着,身上、头上便有了微微的虚汗。

电影文学剧本《大山里的梦》发表后,某影视公司的朋友看中了这个作品,约我一起去拜访李振华老师。

2018年3月的一天,我陪着朋友来到了沂源。在参观了李振华事迹展览后,一直沉浸在感动之中的朋友想请李老师推荐一个特殊困难家庭的孩子,资助其完成学业。

因为我此前也曾经让李老师推荐一个这样的孩子,回到济南不久,他便把两个孩子的相关情况和联系方式,以及银联卡号码发了过来。其中一个孩子是张家坡中心校小学部三年级学生,母亲患有精神障碍方面的疾病,共同生活的爷爷也常年有病;另一个是韩旺中心学校初中部二年级学生,父亲意外受伤成为植物人,家庭生活十分困难。

李振华老师说,每年给孩子资助五百至一千元即可。

我通过微信把这两个孩子的情况发给影视公司的朋友挑选,另一个我来帮扶。然而微信发出之后,却一直没有收到回复。

这位朋友每天都非常忙碌。我这样猜测,或许是没有注意到我的这个信息,或许是看见了,因为当时忙于别的事情,暂时搁置在一边,随后被其他微信覆盖,从此忘记了这个事情。朋友本来是因为我的剧本而去的沂源,资助孩子是花钱的事情,如果再去电话催促,感觉有些开不了口。斟酌再三,决定这两个孩子由我一个人资助。

我当即汇款,读小学的孩子五百元,读初中的孩子一千元。从第二年开始,每年两个孩子各一千元。

在资助这两个孩子的过程中,我多次想起前些年发生过的一件事情。1990年前后,济南市对城乡特殊困难家庭的失学少年开展了大规模的救助行动,济南日报的周末版连续刊登相关孩子的家庭状况和照片,以及已经结对帮扶的信息,让人们感受着浓浓的爱与温暖。我和妻子商量,是否也资助一个孤儿完成学业。妻子表示赞同。

就在我和妻子酝酿这个事情的时候,被母亲听到了。母亲说,“这可是积德行善的好事情啊!如果是一个没爹没娘的小男孩,就当是自己的儿子养着。”那时候我们的独生女儿刚十岁,母亲一直希望家里能够再有一个男孩。

母亲顿了顿又说,只是做这个事情不能让老家的人知道了。我问为什么,母亲说,咱们家那些亲戚也都不富裕啊,你大妹妹家孩子上学的钱也是东借西凑。还有你岳父那边的亲戚,也不富裕呢!

母亲不识字,说不出来“虚伪”这样的词汇,而我却听出了她的话外音——如果你连自己身边的人、最亲近的人也顾不上关照,却要去资助外人,做这样的事情面子上确实好看,可是心里安宁吗?

我和妻子相视无言,最终取消了这样的计划。

在后来的日子里,我们省吃俭用,先后资助老家五个家庭的七个孩子,完成了从中学到大学或者大学阶段的学习。

现实生活中,对亲友、老乡或者熟悉的人给予资助,大多数人做得到;对突然遭遇灾难者,或者在大街上遇到求助的残疾人、需要帮助的陌生人,多数人也能够慷慨解囊,这是人性使然。李振华在70多年的岁月里,节衣缩食,持续不断地资助了那么多的学生,甚至让自己的家人一起跟着受委屈,这是怎样的一种境界和情怀?这个世界上,有几人能够做得到?

资助李老师推荐的两个孩子,开始每半年打卡一次,为的是让两个孩子在开学之初便感受到温暖和激励。但因为忙于其他事情,有时耽搁了,只好与下半年的钱一起打卡。后来为了防止疏漏,干脆一年打卡一次。想一想李振华老师持续多年直接供养的23个学生,不同的地址,不同的年龄段,从汇款到邮寄衣物等等,需要怎样的爱心与责任感?而对这些孩子的资助,只是他生活中的一部分啊!

更让我没有想到的是,那次给李老师送西装十多天后,我收到了来自沂源的一个快递,打开包装,是一箱香气扑鼻的“沂源红”苹果,还有我的那件叠得整整齐齐的西服,以及领带和没有拆封的衬衣。李老师来电话说,衣服放在他那里也是闲置,如果下次还需要穿,你再借给我。李老师解释说,衬衣太高档,只穿一次也不值当打开,会议期间他临时借用了张文强的衬衣。

这就是李振华老师。

来源|大众日报

主体备案号:鲁ICP备14001302号-15 网络出版服务许可证号:(署)网出证(鲁)字第013号

Copyright 2020 济南出版有限责任公司 corporation,All Rights Reserverd